使用する検査機器

|

赤外線サーモグラフィ装置 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

外壁における仕上材(タイル外壁およびモルタル塗り外壁)の浮きの確認 | ||||||||||||||

|

赤外線サーモグラフィ装置の諸元

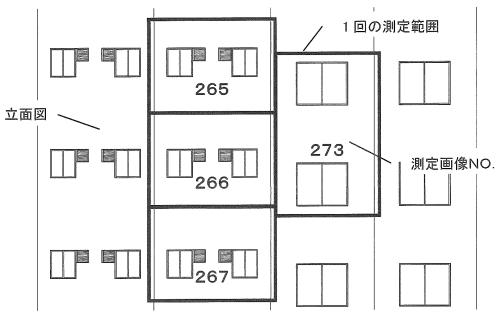

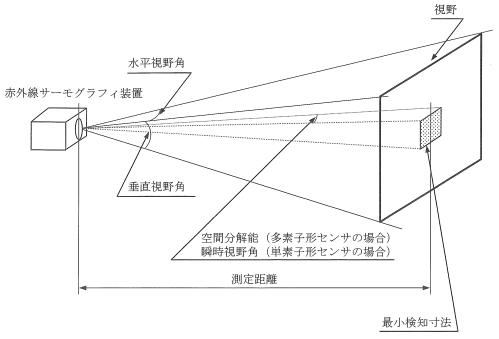

引用:「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」(赤外線装置を搭載したドローン等による外壁調査手法に係る体制整備検討委員会/令和4年3月/p36) 【視野と空間分解能】 対象物までの測定距離と最小検知寸法の関係を下図に示す。距離が離れると視野が広くなり一回に計測できる範囲は大きくなるが、最小検知寸法も同時に大きくなってしまうため注意が必要である。  空間分解能、最小検知寸法、視野角及び瞬間視野角の関係

|

||||||||||||||

|

|

||||||||||||||

|

「外壁のひび割れ、欠損」 | ||||||||||||||

|

|

||||||||||||||