結露

給水配管・排水配管等の防露被覆

W-3-006

木軸・木枠

|

| 1.事前調査 |

|

- ①

- 当事者からのヒアリングや現場での原因調査。

- ②

- 結露している給水配管の周囲のみか、又は給水配管全体に措置が必要かを判断する。冷気等が侵入する隙間等も想定しておく。

- ③

- 周辺の排水配管についても必要な防露措置がされているかを確認し、必要に応じて、同時に施工する。

- 配管全体に措置が必要な場合、居住者の意向を事前に必ず確認すること。

|

|

|

|

2.補修箇所の内装材の撤去

|

- ①

- 必要に応じて足場を設置し、養生を行う。

|

|

|

|

3.結露水の

拭き取り

|

- ①

- 施工の前に、通水を行い、管の固定状況や水滴のたれる状況を確認してから止水する。水を管からできるだけ抜いてから施工する。

|

|

|

| 4.被覆工事 |

- 厚さ20mm程度のグラスウールやロックウール、ポリエチレンフォーム等の保温材を配管に巻く。

- ビニルテープを1/3程度づつ重ね合わせながら、螺旋状に巻く。

- 床下天井内等の空気が直接管に接触しないようにする。

- ①

- 被覆面を乾燥、清掃する。

- ②

- 所定厚の被覆材を巻き、被覆材相互の間隔はできる限り少なくし、重ね部の継目は同一線上を避けて取り付ける。

(横走り管にあっては管の横側に目地を位置する)

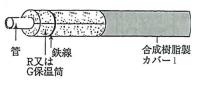

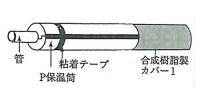

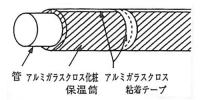

被覆工事の施工例(引用:参考文献1)

- ③

- 帯状材の鉄線巻きは50㎜ピッチ以下にらせん巻締め、筒状材の場合は1本につき2箇所以上巻締めとし管面に密着させる。

- テープ巻の重なり幅は15㎜以上とする。

- 立上がり管のテープ巻は下方より上方に巻き上げる。

立上り管の巻き上げ例 (引用:参考文献1)

- ④

- 屋内配管の被覆見切り箇所には菊座を取り付ける。分岐、曲がり部等にはバンドを取り付ける。

被覆仕様は施工箇所、管種により材料の種別、厚さが異なるので十分検討の上決定する。

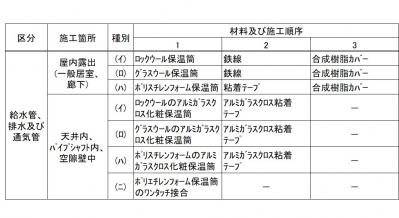

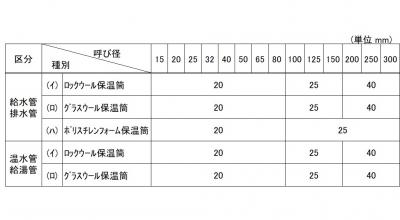

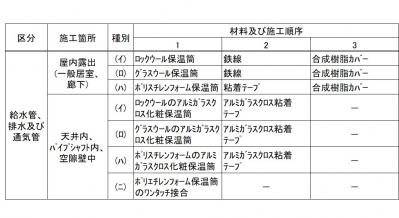

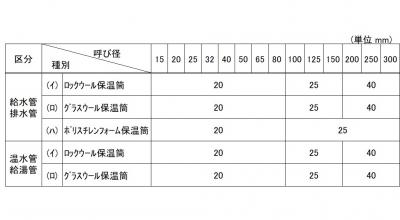

被覆の種別の例(参考:参考文献3)  被覆の厚さの例(引用一部修正:参考文献3)

- 注

- ポリエチレンフォーム保温筒ワンタッチ接合の保温厚さは、給水管15mm、排水管10mmとする。

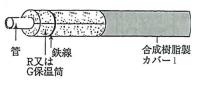

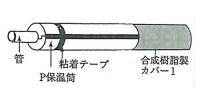

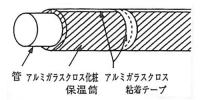

屋内露出(ロックウール又はグラスウール保温筒)  屋内露出(ポリスチレンフォーム保温筒)  天井内、パイプシャフト内、空隙壁中

| 凡 |

例 |

| |

R:ロックウール |

| |

G:グラスウール |

| |

P:ポリスチレンフォーム |

| |

合成樹脂製カバー1:シートタイプ |

被覆の標準的な仕様の例(引用:参考文献4一部加筆) |

|

|

|

5.通水して

しばらく

様子を見る

|

|

|

|

| 6.内装仕上げ |

- ①

- 数日間に渡り結露が発生しないことを確認したうえで、内装仕上げを行うこととし、それまでは内部の状況を確認できるように仮に内装仕上げを行っておく。または、点検口を設置することも想定される。

|

|

|

|

7.片付け、清掃

|

- ①

- 足場、養生等を撤去のうえ、片付け・清掃を行う。

|

|

|

|

|

【留意事項】

- 既存の保温材などの性能不足・施工不良などが原因で保温工事をやり直す場合は、配管(金属製管・継手)外面や支持・固定金具の腐食状態も調査し、必要に応じて取り替え工事を行う。

- 工事手順例の被覆工事ではグラスウール等を使用する保温施工例を示したが、状況に応じて、筒状に成型されている保温筒(プラスチック発泡体、グラスウール等)を使用すると簡便に施工できる。

【改修に必要な機材】

- ①

- 養生資材(シート・ウエスなど)

- ②

- 防露用保温材(ラギング材含む)及び支持・固定具類

- ③

- 配管保温施工用工具類

- ④

- 内装・床・壁工事用工具類及び復旧用資材

【改修に必要な専門技術者】

- ①

- 給排水衛生配管施工専門技術者

- ②

- 保温工事専門業者

- ③

- 内装工事専門業者

|

|

|

| № |

書名[該当箇所](監修) |

編著者 |

発行所 |

| 1 |

図解 給排水・衛生設備工事早わかり[p106~108] |

給排水・衛生設備施工委員会 |

(株)オーム社(1994年発行) |

| 2 |

これだけは知っておきたい 設備工事の失敗例と対策[p53~54] |

飯野香 |

(株)鹿島出版会 |

| 3 |

公共住宅建設工事共通仕様書 令和4年度版[p654 表2.3.5,p656 表2.3.6,p658 表2.3.7] |

公共住宅事業者等連絡協議会 |

(株)創樹社 |

| 4 |

機械設備工事監理指針 令和4年版(国土交通省大臣官房官庁営繕部)[p318 表3.1.4一部加筆] |

(一社)公共建築協会 |

(一社)公共建築協会 |

被覆の厚さの例(引用一部修正:参考文献3)

被覆の厚さの例(引用一部修正:参考文献3)

屋内露出(ロックウール又はグラスウール保温筒)

屋内露出(ロックウール又はグラスウール保温筒) 屋内露出(ポリスチレンフォーム保温筒)

屋内露出(ポリスチレンフォーム保温筒) 天井内、パイプシャフト内、空隙壁中

天井内、パイプシャフト内、空隙壁中