結露

小屋裏換気口、換気装置の増設・拡大

W-3-603

木軸・木枠・S造

|

|

|

|

|

- 建設住宅性能評価書を交付された住宅で該当する等級が2以上のものでは、小屋裏の換気は、原則として品確法告示平13国交告第1347号第5の3「劣化の軽減に関すること」の基準に準じること。またその他の場合でも、同告示を参考とすることができる。

小屋裏の評価方法基準は以下のとおり。

(g 小屋裏)の図(引用:参考文献1)

- その他、住宅金融支援機構監修「木造住宅工事仕様書」における留意事項は以下のとおり。(引用:参考文献1)

スクリーン

小屋裏換気孔には、雨、雪、虫等の侵入を防ぐため、スクリーン等を堅固に取り付ける。

棟部に設ける排気孔の面積

棟部に排気孔を設けて小屋裏換気を行う場合において、排気孔となる棟換気部材の孔(開口部)の形状が複雑で見付けの開口面積を求めることが難しい場合は、測定により求めた「相当有効開口面積」によることができる。

下屋部分等の小屋裏換気

小屋裏換気孔は、独立した小屋裏ごとに設ける必要がある。下屋がある場合は、当該下屋にある小屋裏部分についても所定の小屋裏換気孔を設置する。ルーフバルコニー下が小屋裏空間となっている場合も、同様に小屋裏換気孔の設置が必要となる。

-

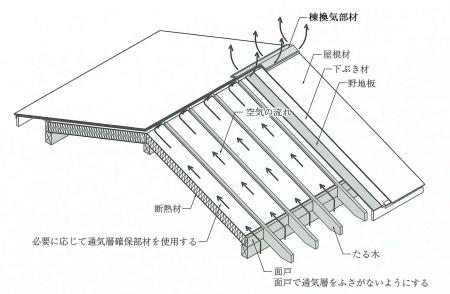

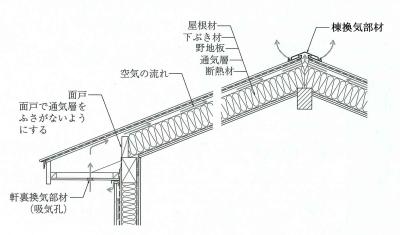

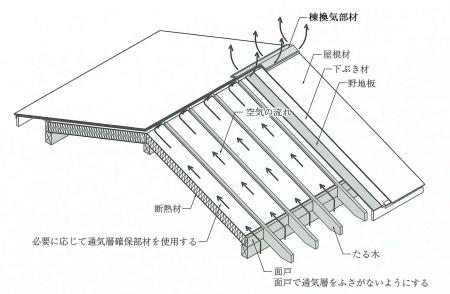

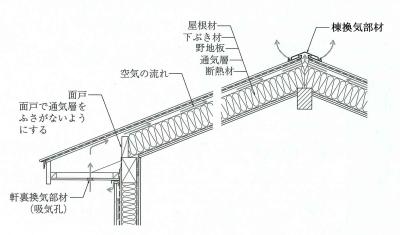

屋根断熱とする場合の注意事項

天井面ではなく、屋根面に断熱材を施工する場合には、小屋裏換気口は要さないが、以下の点に注意が必要である。

(1)屋根断熱を施しても、日射の輻射の影響を最も受けやすい空間で、室温が上昇する可能性がある。

(2)室内湿気の最も集まりやすい空間で、屋根構成木材に対し結露による腐朽の可能性がある。

(3)屋根内部の断熱材に、雨水や室内からの水蒸気によって結露が生ずる可能性がある。したがって、屋根内部に水分、水蒸気が滞留しないような措置を講じておく必要がある。

以上の理由から耐久性上支障が出ないような次の措置を講じておくことが望まれる。

- ①

- 断熱材の外側には、通気層(厚さ30mm程度)を設け、必要に応じ断熱材と通気層の間に防風層を設ける。

- ②

- 断熱材の室内側には、防湿材によって防湿層を施工する等、室内の水蒸気が屋根内部に浸入しないようにする。

- ③

- 天井を張ることにより密閉した天井ふところがある場合には、屋根構成部材について点検が可能となるような点検口を設けておく。

- ④

- 通気層の入口と出口を明確にし、通気層の経路に滞りがないよう連通させる。

- ⑤

- 通気層が断熱材でふさがれないよう、特に繊維系断熱材を用いる場合には通気確保部材などを設置する。

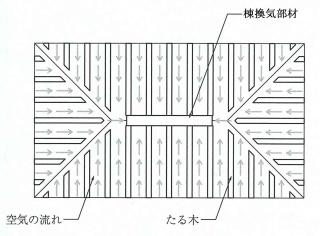

- ⑥

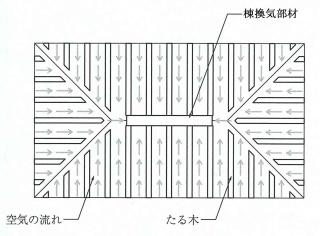

- 屋根通気層の空気の流れを滞りなくするためには棟全体に棟換気部材を設けることが望ましいが、設計上全体に設置することができない場合は、屋根頂部の通気たる木を離すように設置し、頂部で横方向の連通を図り、棟換気部材まですべての空気が流れるよう考慮する。

屋根断熱の屋根通気の施工例1(引用:参考文献1一部加筆)

屋根断熱の屋根通気の施工例2(引用:参考文献1一部加筆) 屋根断熱の屋根通気の施工例2(引用:参考文献1一部加筆)

屋根断熱の屋根通気層(引用:参考文献1一部加筆) 屋根断熱の屋根通気層(引用:参考文献1一部加筆)

(※1)換気口部分に換気機器を取り付けることもあるが、その場合にはランニングコスト等がかかること、音・振動等の発生がありえることを建築主に説明しておく必要がある。

・ 換気口を設置する際には、結露や断熱性能の低下に注意する。

|

|

|

| № |

書名[該当箇所](監修) |

編著者 |

発行所 |

| 1 |

木造住宅工事仕様書 2023年版[p146(7),p153(7.1),p215~217(8.9) ,p216参考図8.9.1-1,p217参考図8.9.1-2・参考図8.9.1-3・参考図8.9.1-4] |

(独)住宅金融支援機構 |

(株)井上書院 |

| 2 |

住宅性能表示制度日本住宅性能表示基準・評価方法基準技術解説(新築住宅)2024[p223図3-15](国土交通省国土技術政策総合研究所/国立研究開発法人建築研究所) |

(一財)日本建築センター |

工学図書(株) |

屋根断熱の屋根通気の施工例2(引用:参考文献1一部加筆)

屋根断熱の屋根通気の施工例2(引用:参考文献1一部加筆) 屋根断熱の屋根通気層(引用:参考文献1一部加筆)

屋根断熱の屋根通気層(引用:参考文献1一部加筆)